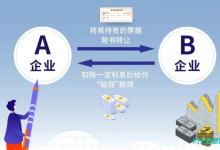

《全国法院民商事审判工作会议纪要》正式发布,票据民间贴现方面比之前的征求意见稿更为严厉。 101.【民间贴现行为的效力】票据贴现属于国家特许经营业务,合法持票人向不具有法定贴现资质的当事人进行贴现的,该行为应当认定无效,贴现款和票据应当相互返还

《全国法院民商事审判工作会议纪要》正式发布,票据民间贴现方面比之前的征求意见稿更为严厉。

“101.【民间贴现行为的效力】票据贴现属于国家特许经营业务,合法持票人向不具有法定贴现资质的当事人进行“贴现”的,该行为应当认定无效,贴现款和票据应当相互返还。当事人不能返还票据的,原合法持票人可以拒绝返还贴现款。人民法院在民商事案件审理过程中,发现不具有法定资质的当事人以“贴现”为业的,因该行为涉嫌犯罪,应当将有关材料移送公安机关。民商事案件的审理必须以相关刑事案件的审理结果为依据的,应当中止诉讼,待刑事案件审结后,再恢复案件的审理。案件的基本事实无须以相关刑事案件的审理结果为依据的,人民法院应当继续审理。”

对票贩子感觉强烈的字眼儿一是“无效”、二是“移送公安机关”,据朋友介绍,纪要发出后,好多平台不再喊做大做强,而是直接停了业务。

这和我几个月前的判读完全一致,票据是专营,是银行业务,银票风险小,但对票贩子都已是昨日黄花了,风险大的商票还能让票贩子折腾?趋势难以对抗。我早就在文章中说过,商业保理公司的商票业务虽然促进了商票的签发、背书流转,核心企业上游的中小企业供应商得到了一定实惠,不过站在监管者角度,套利和影子银行危害金融稳定,监管当局不希望有不可控因素的存在,监管当局希望的是持牌分业经营,井水不犯河水,商业保理公司干应收帐款的事情,票据贴现业务是银行业务,由银行来做,商业保理公司不要趟这趟浑水、不要浑水摸鱼。这是监管机构管理思路,也是这文件出台的背景。

按照《纪要》新规,中介以做居间、撮合或质押为主,而且居间的对象不能是以民间贴现为业的双方,否则有可能成为共犯。其次,不要在票据上背书,也不要参与支付贴现款环节。但不参与这两个环节很多票据中介的收益便无法获得。这也是一对矛盾体。但从避免刑事责任讲,还是不要参与上述两个环节更为妥当。再次,从票据种类讲,尽量选择银行承兑汇票(财务公司票据除外)。银行承兑汇票到期后银行兑付风险小。出现纠纷少,给票据参与方造成损失的可能性相应减少,公安机关主动介入的机会就会少很多。需要特别提醒票据中介应尽量少碰商票,且不说在商票上背书的风险大。即使不在商票上背书,后期商票出现兑付风险的,牵出票据中介,一旦出现实际损失,则中介也难脱罪责。最后,对于以银行套利为生的票据中介而言,如果套利票拿到后直接上银行贴现,则影响还算不大;如果套利票开出的都是小票,以卖给其他中介获取差价为主,则需要谨慎,这种有可能会被认定为以民间票据贴现为业可能涉嫌犯罪。

总之,票据中介从事票据业务需要慎之又慎,尽量避免产生纠纷。一旦产生纠纷被牵扯进来,轻则民事责任,重则刑事责任。后果其实非常严重。

以下是几个月前的文章:

《大喝一声:民间票据贴现行为须谨慎,小心陪了夫人又折兵》

最近,最高人民法院民二庭以《全国法院民商事审判工作会议纪要》的形式,向社会公开征求意见。第九部分是“关于票据纠纷案件的审理”,共4条,这是迄今为止,对票据最新最权威的法律释义,其中第100条是关于“民间贴现行为的效力”,具体内容引用如下:“100.【民间贴现行为的效力】票据贴现业务属于特许经营业务,只有具有法定贴现资质的金融机构才可以从事票据贴现行为。关于合法持票人基于融通资金需要,向不具有法定贴现资质的主体进行“贴现”行为的效力认定,应从该贴现行为是否违反法律或行政法规的效力性强制性规定、是否损害社会公共利益、贴现主体是否以贴现为业以及争议发生的环节和主体等方面进行类型化分析,综合考量,区别认定。应注意依法防范和处理“民间贴现”形成的金融风险。根据票据行为无因性原则,在合法持票人向不具有贴现资质的主体进行“贴现”,该“贴现”人给付贴现款后直接将票据交付其后手,其后手支付对价并记载自己为被背书人后、又基于真实的交易关系或债权债务关系将票据进行背书转让的情形下,可认定最后持票人是合法持票人。”

有观点认为这个第100条看下来,以应收帐款保理的名目还算安全,我认为这种解读是完全理解错了,第100条的后半段是基于票据的无因性对有真实贸易背景的最后持票人的保护,而不是对民间贴现行为的保护,并且如果民间贴现人没有给付贴现款,最后持票人将不是合法持票人,也就是说接受民间贴现人背书的票据的后手和最后持票人是有风险的。

第100条上半段概括性表述,提出综合考量,区别认定,但是,如果既违反了法律规定——特许经营,又违反了行政法规——营业范围,又以贴现为主业,那么会有三个问题:一是票据贴现是否有效是个问题,这对前手和后手都是一个隐患;二是也给“贴现人”自己带来不确定,如果被认定贴现行为无效,即票据持有人不是合法持票人,会给兑付带来巨大不确定,这些不具备法定贴现资质的主体例如:保理公司,会陪了夫人又折兵;三是如果数额巨大,惹上官司被认定非法从事资金支付结算(刑法修正案七第五条),是大概率事件。

有的保理公司设有票据部或票据支持供应链金融部,经营票据中介业务,或把基于票据请求权的业务包装为应收帐款保理业务,规避贴现认定,这个擦边球要谨慎,多年来,套利和监管是一枚硬币的两面,监管部门支持票据发展,解决中小企业融资问题和中小企业低利率获得贴现资金,但监管并不支持套利,因为套利者盈利,肯定是另一方中小企业的损失。